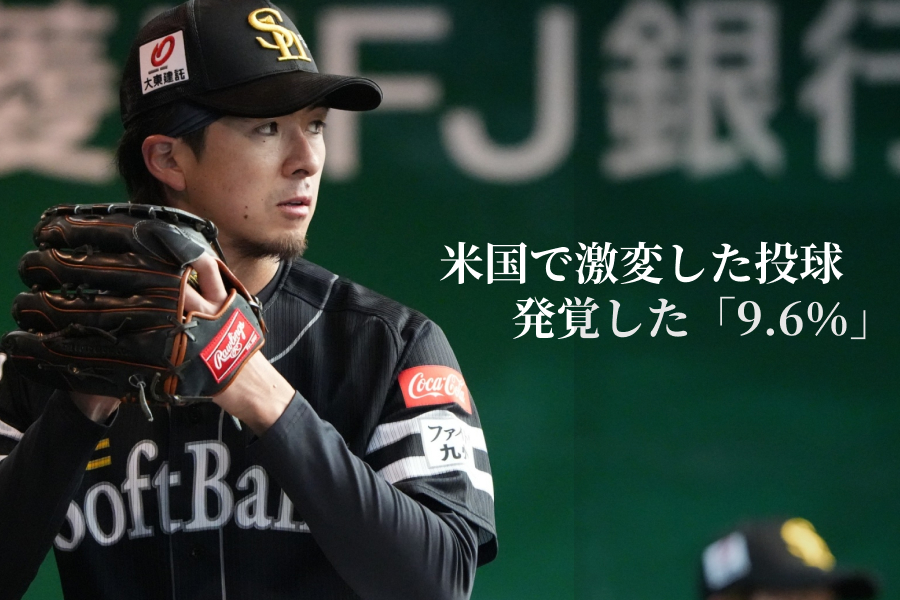

メジャー2登板、マイナーでも20試合に登板して防御率7.63

ホークスは今オフ、レッドソックス傘下3Aウースターからフリーエージェントとなっていた上沢直之投手を獲得した。右腕は昨季、メジャーでの登板はわずか2試合、マイナーでも20試合に登板して防御率7.63と、思うような結果を残せなかった。一方で、日本ハム時代には通算70勝を記録するなど、実績は十分だ。先発ローテーションの一角として期待するホークスファンも多いのではないだろうか。

そんな上沢が、MLB挑戦を経て投球スタイルががらりと変わったことをご存じだろうか。今回は右腕がどのような変化を示してきたのか、それをホークスでも続けるべきなのかを考えてみたい。

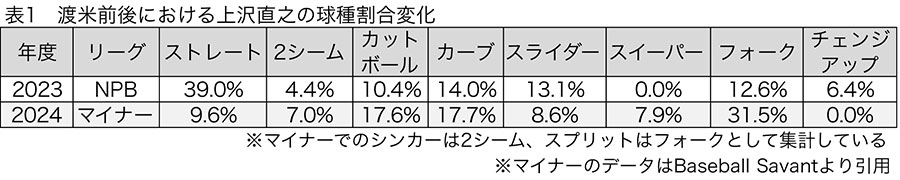

まずは日米での投球スタイルの違いについて見てみよう。以下の表1は、NPB最終年である2023年と、2024年の米マイナーリーグでの球種割合を比較したものだ。

日本ハムでプレーした2023年、球種の中で最も割合が多いのはストレートで39.0%。投球全体の約4割を占めている。次いでカーブ、スライダー、フォーク、カットボールの順で、それぞれは1割ほど。このことからNPB時代の上沢はストレートを軸に複数の変化球を投げ分ける、比較的オーソドックスな投球スタイルを採用していたことがわかる。

一方で2024年は球種割合が一変している。特に注目したいのはストレートだ。NPB時代は39.0%だったストレートの割合が、わずか9.6%まで低下していた。投球の軸となるストレートに代わって、割合が増えたのは変化球だ。2023年と比較して、フォークは約19ポイント、カットボールは約7ポイント増加している。つまり、上沢はたった1年で変化球を軸に組み立てるスタイルへと変貌していたのだ。

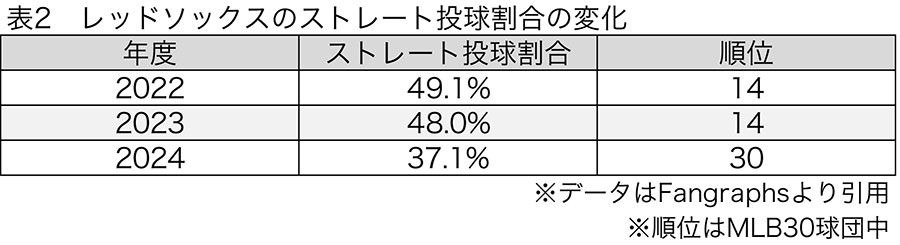

この劇的な変化は、昨季所属していたレッドソックスの影響を受けたものと考えられる。上沢に限らず、昨季のレッドソックスは投手陣全体でストレートの投球割合を減らした球団だった。直近3年間で確認してみると、2022年は49.1%(30球団中14位)、2023年は48.0%(同14位)と平均的な数値を記録。しかし、2024年は37.1%と、前年よりも10ポイント以上も低下していた(表2)。レッドソックスは突如として、“最もストレートを投げない球団”となったのだ。

レッドソックスは、なぜこのような戦略をとったのだろうか。ストレートといえば、ほとんどの投手が投球の軸とする球種であり、ピッチングの基本という認識を持つ人がほとんどだろう。しかし、レッドソックスはその固定観念をがらりと変える決断をしたといえる。例えばフォークを投げるのが苦手な投手は、そもそもフォークを持ち球に加えない。それと同じく、ストレートが得意ではない投手には投げさせない方針をとったと分析することができる。

その得意、不得意を決める基準として考えられるのが「球速」と「縦変化量」だ。球速が速く、縦への変化量が大きい、いわゆる“ノビ”のあるストレートを投げられない投手は、その割合を大幅に減らしていた。

そして上沢のストレートもこの基準に照らし合わせると、MLBレベルでは十分とはみなされなかったのだと思われる。平均球速が150キロを超えるメジャーリーグでみると、右腕の球速は平凡だと言わざるを得ない。また、藤川球児氏(現阪神監督)のように圧倒的なノビで勝負できるタイプでもない。MLBではストレートが得意と考えられなかったため、球種割合の調整が行われたと推測できる。投球スタイルの変更には、このような裏側があったと考えられるのだ。

NPB復帰後も「変化球主体」を継続するべきか…3Aでは強みだったストレート

本題に戻ると、NPBに復帰した上沢は米国でのスタイルを継続するべきなのだろうか。その選択がベターである可能性は十分にある。今季は31歳のシーズンとなる右腕。今後は年齢を重ねるにつれて球威が落ち込むことが予想され、ストレートの優位性は失われていくだろう。昨季の投球をベースに、現時点から技巧派、軟投派にシフトチェンジする選択肢はあっていいはずだ。

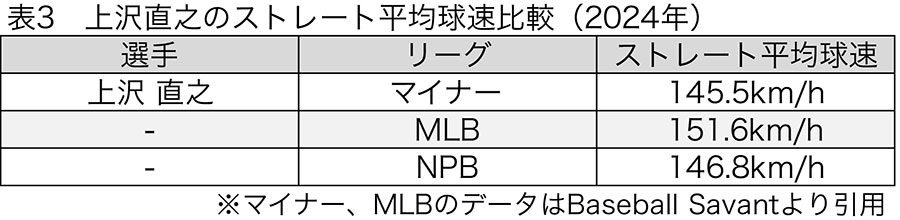

一方で、MLBでは得意とみなされなかったストレートが、日本球界では強みになる可能性もある。理由は日米における大きな“球速差”だ。昨季のストレート平均球速は145.5キロ。これは平均が151.6キロにも到達するMLBのレベルでは、かなりのディスアドバンテージになってしまっていた。平均より6キロも遅いとなれば、打者の対応は容易になると想像できる。

ただし日本球界となれば話は変わる。昨季、NPBのストレート平均球速は146.8キロ。上沢と比較すると1キロ近くは速いが、MLBと比べれば差はわずかなものだ。右腕には多彩な変化球もある。それらを交えながら、真っすぐで勝負できる可能性は大いにあるだろう。

実際に米国の3Aレベルではストレートが威力を発揮していたようだ。ストレートの空振り率(空振り÷スイング)を見ると、30.4%をマーク。3Aでの平均が23.1%であるため、このレベルでは十分に空振りを奪えるボールとなっていた。データを見る限り、高めに真っすぐを集める戦略が有効だったようで、NPBでも効果を発揮するかもしれない。

現在のMLBはデータ分析に大きな影響を受け、かつての“常識”が通用しない時代に突入している。上沢が極端に真っすぐを投げなくなったのも、こうした事情が背景にあったのかもしれない。しかし、発想を切り替えれば、新たな「武器」を手にしたともいえる。かつてNPBで見せていたオーソドックスなスタイルを選ぶか、もしくは米国で身につけた変化球主体のスタイルを選ぶか――。右腕の投球に注目したい。

※MLBのデータはBaseball Svant、Fangraphsより引用

DELTA http://deltagraphs.co.jp/

2011年設立。セイバーメトリクスを用いた分析を得意とするアナリストによる組織。集計・算出した守備指標UZRや総合評価指標WARなどのスタッツ、アナリストによる分析記事を公開する「1.02 Essence of Baseball」の運営、メールマガジン「1.02 Weekly Report」などを通じ野球界への提言を行っている。(https://1point02.jp/)も運営する。