今宮の打撃改善の裏には四球“激増”…データで明らかになった必然の理由

ホークスで不動の遊撃手と言えばご存知、今宮健太内野手だ。33歳を迎え、ベテランと言える年齢になっても、なおレギュラーとして活躍を続けている。多くの人にとっては守備の印象が強いかもしれないが、今回注目したいのは打撃。昨季は33歳にして打撃面で大きな改善が見られた。四球を多く選び、出塁率を高めたのだ。今宮はどのような変化を加えていたのだろうか。四球増加のメカニズムにデータ面から迫ってみたい。

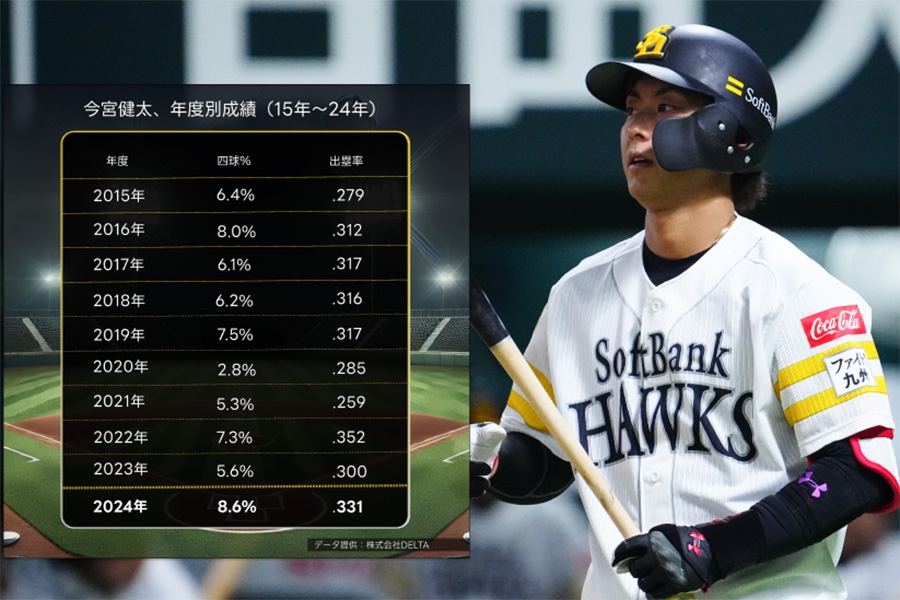

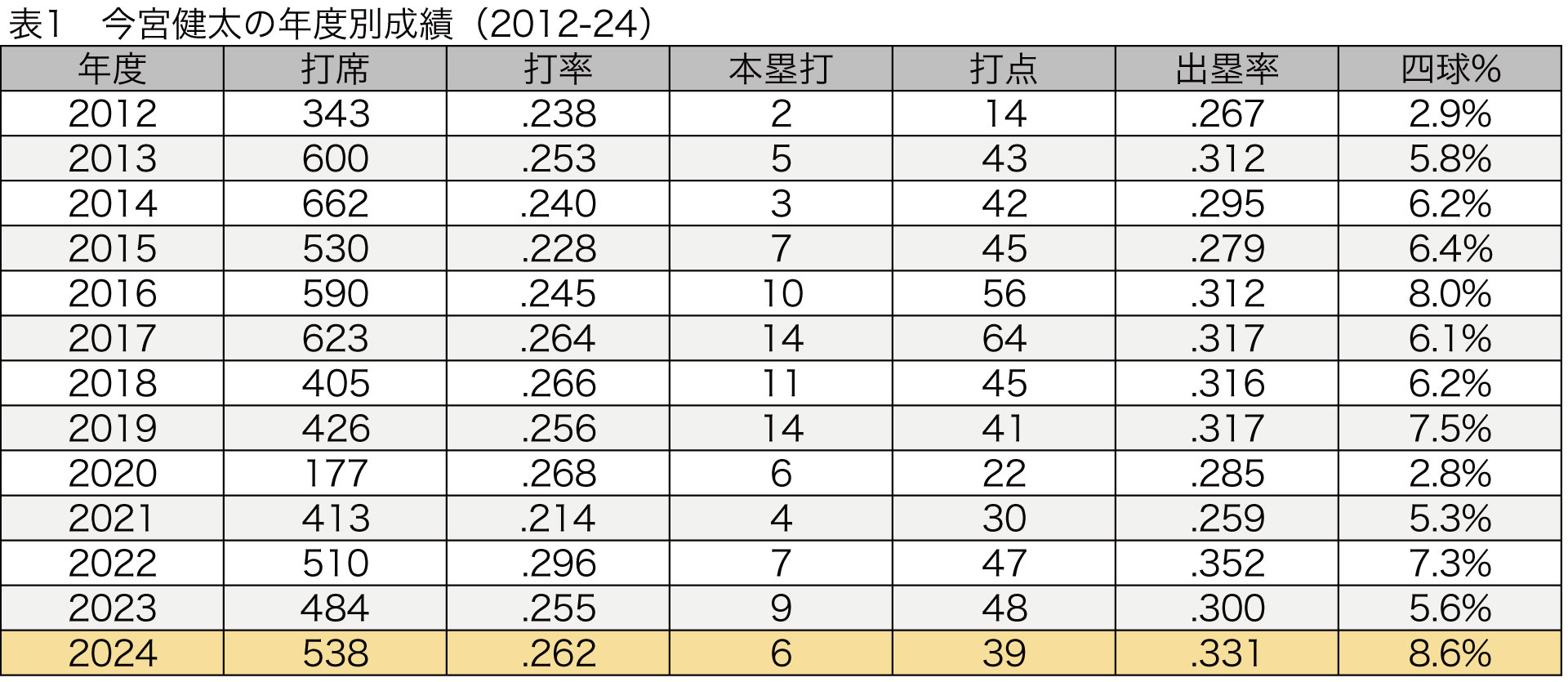

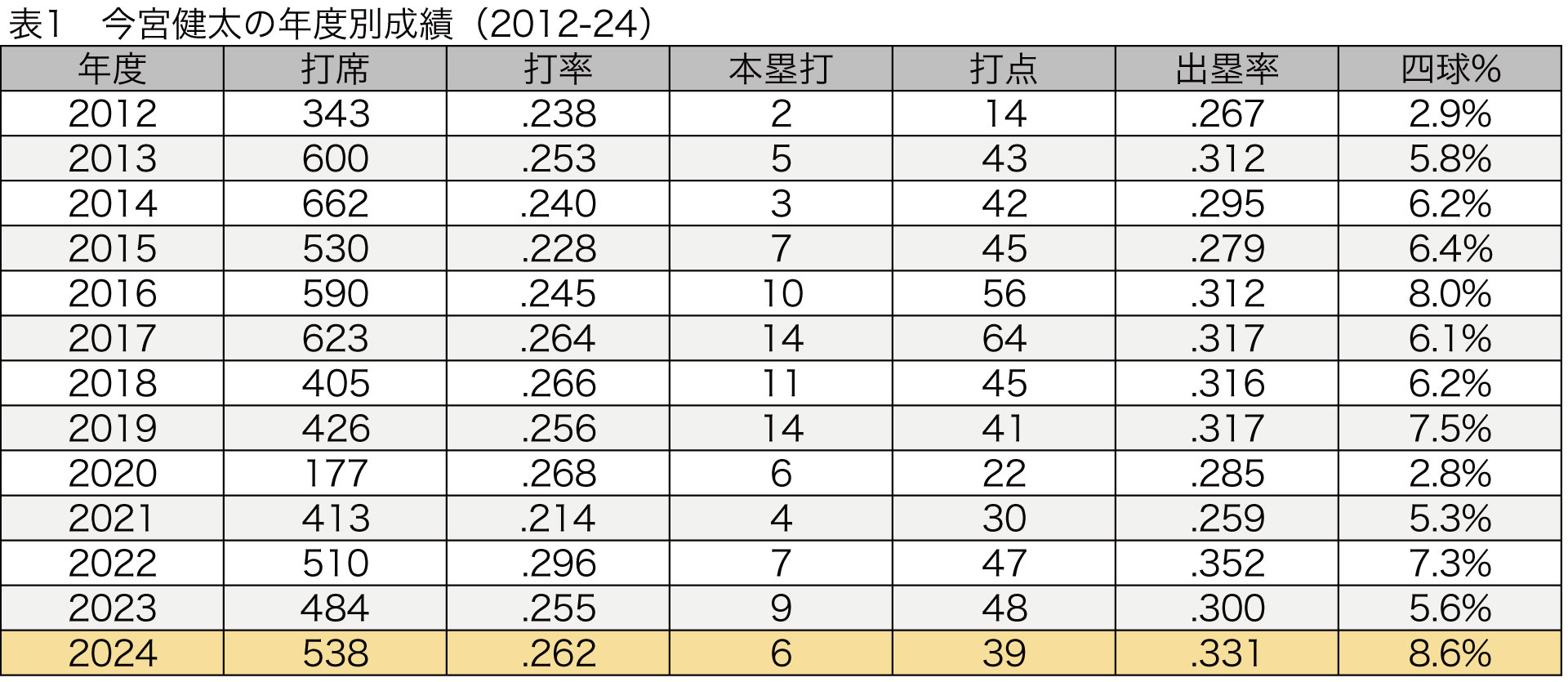

前述したように、昨季の今宮は多くの四球を選び、チャンスを作り続けた。出塁率は.331を記録。キャリアの中では2022年の.353に次いで2番目に高い数字である。ただ、昨季はリーグ全体の打撃成績がふるわなかった「打低」のシーズン。その点を考慮すれば、実際の数字以上に価値の高い働きをしたと言ってよいだろう。

出塁率上昇の最大の要因となったのが、四球の増加だ。昨季の今宮は自身2番目に多い46個の四球を選んだ。これを打席に占める割合に直すと8.6%。これは過去13年間で最も大きい割合だ。出塁率がキャリア最高だった2022年も7.3%であり、昨季には及ばない。近藤健介外野手のようなリーグトップクラスの数字ではないが、これまでに比べれば多くの四球を選んでいたことがわかる。

では、四球を多く選ぶためにどのような取り組みをしていたのだろうか。それを探るために、まずは今宮が打席で見せていた振る舞いをより細かく確認していきたい。打席単位ではなく1球単位の視点で、投球に対してどのように反応していたのかを調べるのだ。【記事量:3,300文字】

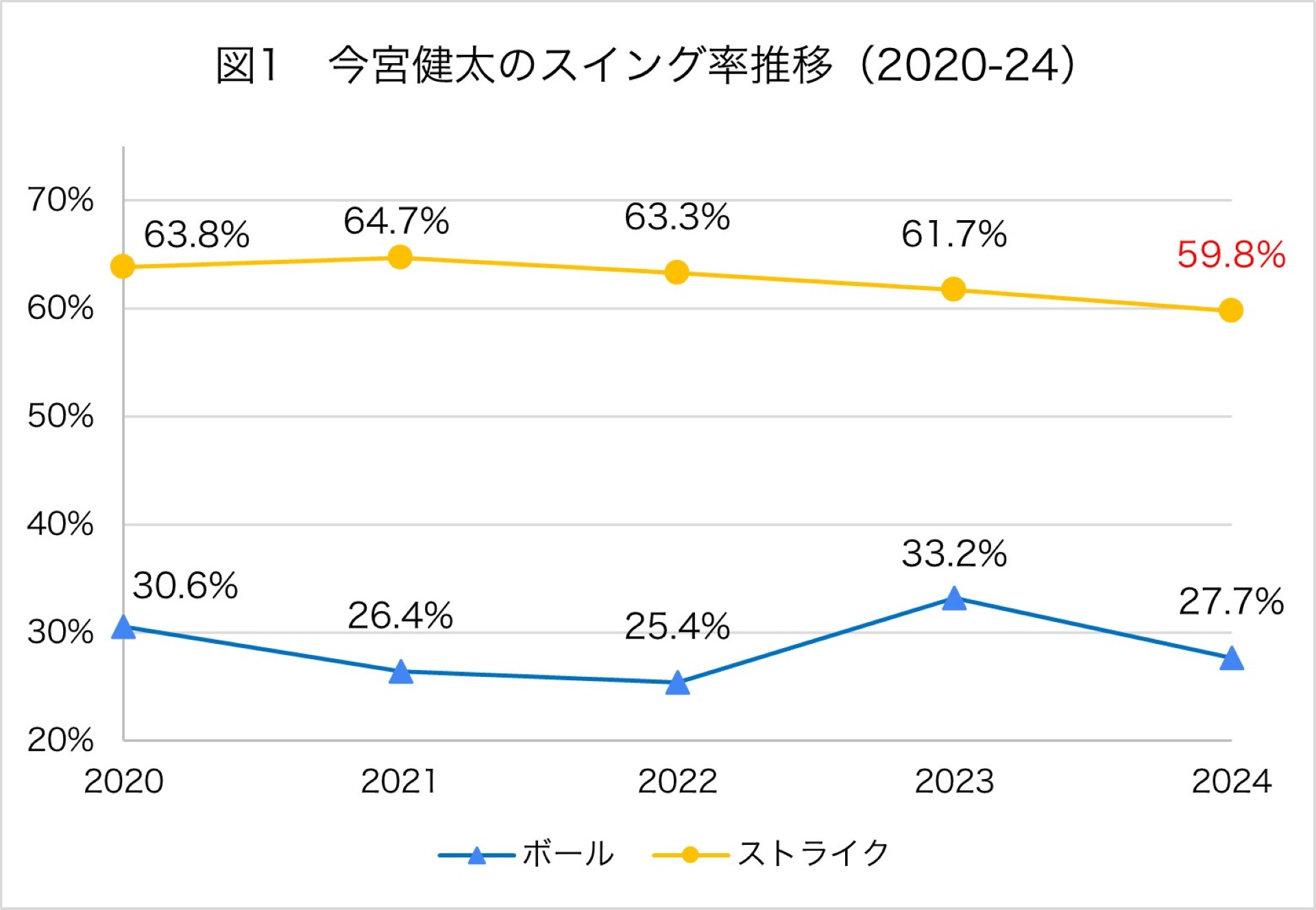

今宮の対応が実際にどう変化しているかを見てみよう。以下のグラフは過去5年間のスイング率の推移である。黄色い線がストライクゾーンの投球、青い線がボールゾーンに対するスイング率を示している。

まずはボール球へのスイング率から見ていこう。2023年の今宮は33.2%の割合でボール球に手を出していたが、2024年には27.7%へと低下している。わずか1年で5ポイント以上も低くなっており、昨季と比べて明らかにボール球を振らなくなっていることがわかる。

2022年以前を見るとどうだろうか。実は2021年にボールスイング率26.4%、2022年には25.4%を記録しており、昨季よりもボール球を振らなかったシーズンはこれまでに何度もあった。確かに選球眼の改善が見られたと言えるかもしれないが、それだけで四球増加の理由とするには根拠が十分とは言えない。

むしろ、これまでと比べて明らかに大きな変化が見られるのはストライクゾーンのスイング率である。2023年までは一貫してストライクゾーンのスイング率が60%を上回っていたが、昨季は59.8%まで低下。過去5年間で初めて60%を下回ったのだ。つまり昨季の今宮は、ボール球に限らずあらゆる投球に対してスイングを控えていたと見るのが適切だろう。

こう見ると、四球の増加には選球眼の向上もあるだろうが、打席でのアプローチが慎重になった影響のほうが大きそうだ。実際、報道によれば今宮は昨季終了後のインタビューで「四球を評価してくれるのであれば、そこだけを目指してやっていいいのかなと思いました」という発言をしていたこともあった。この言葉どおり、明確に四球を選ぶことを意識し、むやみにバットを出す場面を控えていたと考えられる。

リスク覚悟のスタイルチェンジ…データに見える今宮の打席戦略

今宮が四球を増やすために、打席内で慎重に投球を待つスタイルに変化したことはすでに触れた。とはいえ、何も考えずにスイングを減らしただけとは思えない。今宮がどのような心がけを持って打席に入っていたのか。解像度をさらに上げるために、スイング率をカウント別やコース別といった複数の角度から見ていこう。

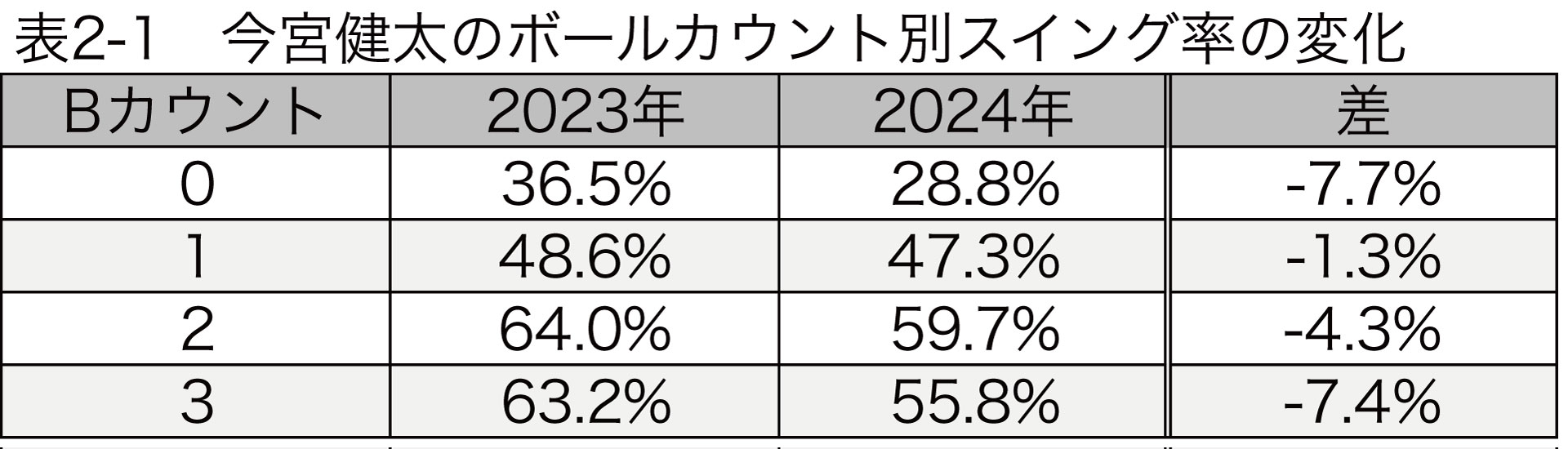

まずはカウント別のスイング率に着目したい。以下はボールカウント別のスイング率の変化を示したものだ。これを見ると、最も変化が顕著なのは0ボールと3ボールの場面だ。0ボールでのスイング率は2023年から2024年にかけて7.7ポイント、3ボールでは7.4ポイント低下している。このうち、3ボールでのスイング率が下がっているのは意図がわかりやすい。昨季の今宮は四球のチャンスとも言える3ボールの場面で、今まで以上にスイングを控えることを意識していたのだろう。

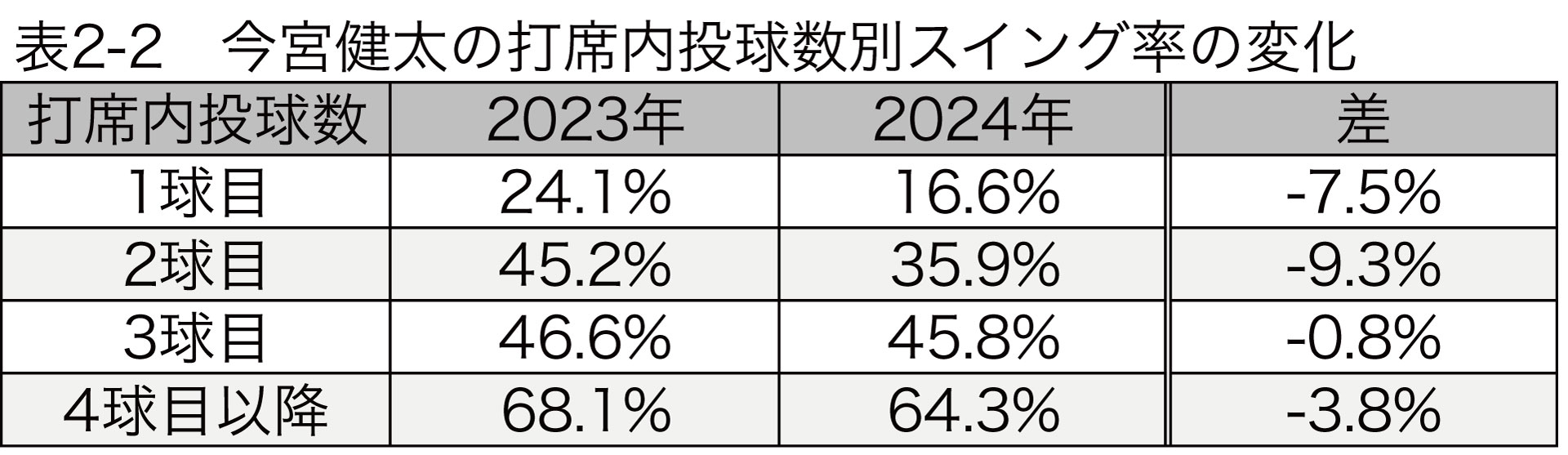

では0ボールの場面でスイング率が下がっているのは、どのような狙いがあるのだろう。少し視点を変えて、球数に着目するとその意図が見えてくる。以下の表は今宮の打席内での球数別のスイング率だ。今宮は2023年から2024年にかけて、初球では7.5ポイント、2球目では9.3ポイントもスイング率を低下させている。

当然だが、四球は球数を重ねた深いカウントで発生する。そのため今宮は初球や2球目を見送ることで、四球を選ぶチャンスを増やそうとしていたと推測される。3ボールの場面で四球を選ぼうとするだけでなく、そもそも3ボールになる機会を増やそうとする狙いが、この変化からは感じ取れる。

カウント別のデータを見ると、今宮がただ闇雲にスイングを控えていたわけではないことが明らかになった。カウントを意識しながら打ちにいく場面と我慢する場面を使い分けていたようだ。

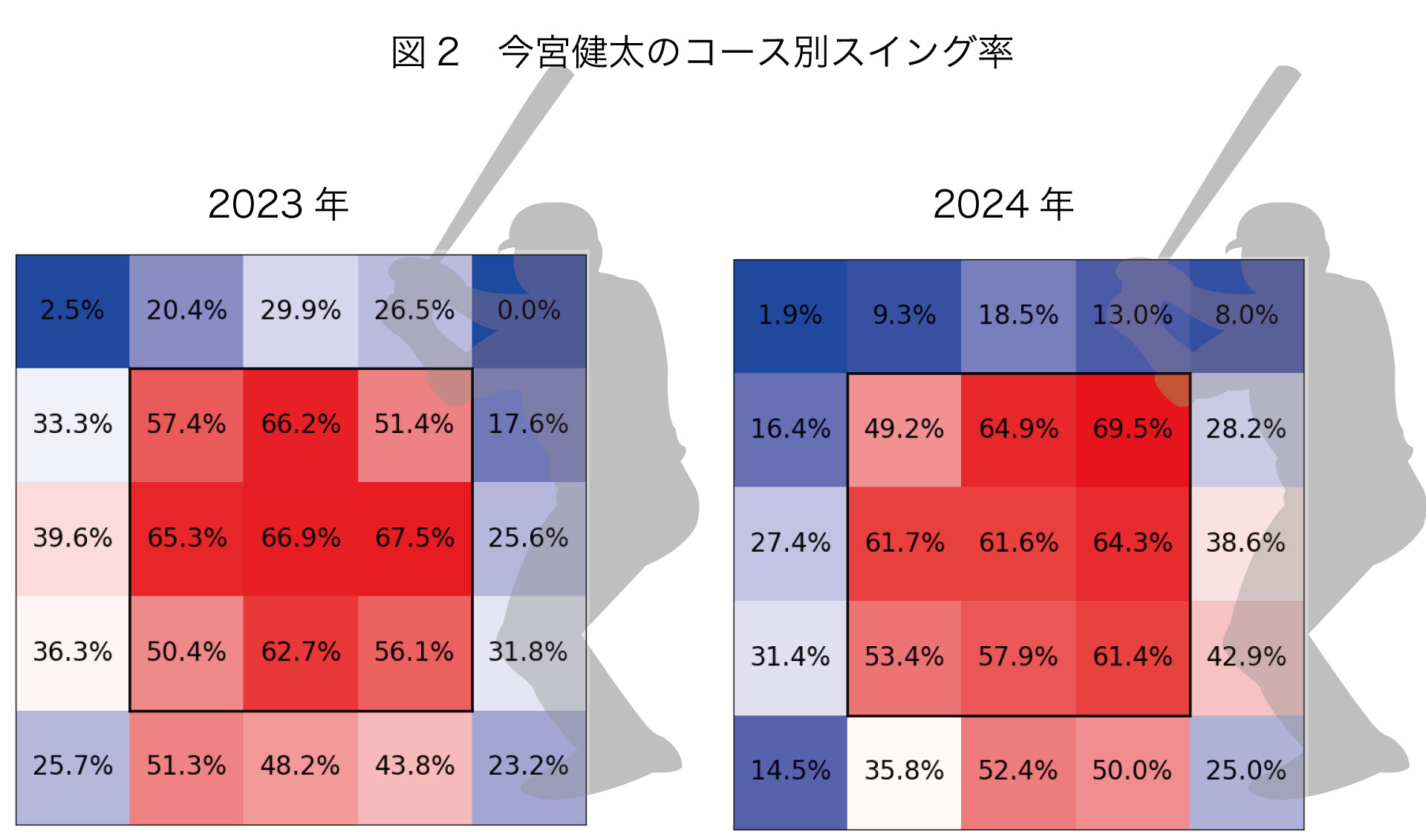

さらにスイング率を具体的な投球コースに着目して見ていくと、今宮の心がけが一層わかりやすくなる。以下は2023年、2024年におけるコース別スイング率である。投球コースと高さをそれぞれ5つに分割しており、太枠内がストライクゾーンだ。枠の色はスイング率の大小を示し、赤いほどスイング率が大きく、青いほど小さい。

2023年と2024年の図を比較すると、全体的にスイング率が下がっていることがわかる。多くのマスで白い部分が青くなったり、赤い部分の色が薄くなったりしていることは一目瞭然だ。トータルのスイング率が下がっているので当然ではあるが、基本的には多くのコースでバットを出さなくなっているようだ。

特に大きな変化が出ているのは外角である。外角の一番左側、ボール球の列を見ると、2023年と比べて2024年はおよそ10ポイント前後低下している。また、ストライクゾーン内の外角高めも57.4%から49.2%へと低下した。全体として外角への投球にはバットを出すことに対して慎重になっているようだ。

ただ、すべてのゾーンでスイング率が低下しているわけではない。2023年の今宮は、内角高めのストライクゾーンに対するスイング率が51.4%とゾーン内ではあまり高くなかった。ところが2024年は69.5%へと一気に上昇し、むしろ最も高いエリアとなっている。ほかの高さやボールゾーンであっても、内角の投球に対してはスイング率が上昇しているのだ。

これらの傾向から、今宮が打席内で投球コースに対してどのような意識を持っていたかが推測できる。外角は打者から物理的に遠いため、遠近感をつかみにくく、バットが届かないコースも多い。当然、空振りも増えやすい。一方で、内角ならば物理的に当てられないわけではない。おそらく今宮は、外角のボール球に手を出さないよう「目付け」のポイントを内角寄りに変更したのだろう。その結果、外角全般へのスイング率が低下。逆に内角は粘る意識もあってスイング率が上昇したのかもしれない。

カウント、そして投球コース。今宮は1球1球行われる投手との駆け引きの中で、自分なりのルールを設定し、それに沿って投球に対応していたことがわかる。

今宮は33歳を迎え、すでにベテランの域に達している。ベテラン選手が大きく打撃スタイルを変えることは、当然リスクも伴う。うまくいけば飛躍につながるが、失敗すればこれまで築いてきたスタイルを見失いかねない。特にスイングをする、しないという判断は幼いころから培われてきた野球選手としてのベースとも言える部分だ。変化は難しいし、リスクもある。にもかかわらず変化を恐れず挑戦し、実際に成績を向上させた点は大いに評価されるべきだ。今季も今宮は守備だけでなく、「選ぶこと」でホークスを勝利に導いていく。

DELTA http://deltagraphs.co.jp/

2011年設立。セイバーメトリクスを用いた分析を得意とするアナリストによる組織。集計・算出した守備指標UZRや総合評価指標WARなどのスタッツ、アナリストによる分析記事を公開する「1.02 Essence of Baseball」の運営、メールマガジン「1.02 Weekly Report」などを通じ野球界への提言を行っている。(https://1point02.jp/)も運営する。